一位东北满族老人的自述

一位东北满族老人的自述

我今年八十八了,也算是个“老棺材瓤子”了,这一辈子,啥事儿也经历了,活这么大岁数还有人惦记,也值了。

我叫赫崇瑞,姓赫,是因为我的满族姓是“赫舍里”,打小儿家里人告诉我咱家这个姓可了不得,出了挺多名臣将相和后妃。“崇”是我们这一辈的辈分,“瑞”字是我爷爷起的。我是正红旗的,出生那年是民国十二年,算来应该就是一九二三年,我出生那地方在黑龙江西边上,叫蓝旗营子,要说为什么我是红旗的要在蓝旗的地界出生长大,还有的一说。

我听家里人说道过,先前老祖宗从龙入关,后来康熙年间又奉命迁回辽东,直到我的太爷,也就是曾祖父,年轻时候在黑龙江东做个小官,那个时候啊,江东还是大清国的,后来老毛子来喽,烧杀抢掠无恶不作,竟然不叫中国人在那地方住了,那地方叫江东六十四屯,我太爷就领着家人从江上拣个水浅的地方过江,听说老毛子的枪子儿就在那江面上打转,太爷拖着枪伤硬生生的回到了瑷珲城。于是我们家也就在江边上瑷珲城附近安了家。

说起我爷爷,当年在十里八乡倒真是个人物,我爷爷是同治年间出生的,具体哪年我记不得喽,老了,说来倒是我太爷打从江东回来后生的。我爷爷啊,以前在瑷珲城里上过学,正儿八百的学过学问,满洲话啊,蒙古话啊,达呼尔话啊,都能说能写,后来去呼伦贝尔城当了个笔帖式,别看笔帖式是个小官,是晋升的好捷径,直到小皇帝退了位,虽说呼伦贝尔保住了旗人的衙门,我爷爷觉得大清朝没了,官也不好做了,于是就回了家,办了个私塾教些书,那时候肚子里有墨水的人不多,我爷爷又是在前清时候做过官的,自然人人都尊敬,我小时候也是我爷爷教出来的。大清国没了以后,我爷爷到老也没剪辫子,所以背地里都管他叫作“赫老辫儿”,就连有的小娃娃也当面喊我爷爷“辫儿爷爷”,我爷爷也不生气,只是眼睛眯成一条缝笑呵呵的抚摸着小孩儿光溜溜的后脑勺不说话。

我的父亲,那时候是管他叫阿玛的,做过伪警察,当过伪军,一生除了好点酒没什么恶行,后来起了义,当了东北野战军,直到五五年转业回家。

接下来该说说我了。

我小的时候在蓝旗营子长大,屯子里那个时候啊,几十户人家,都是在旗的,没有汉族人。我小的时候也不会说汉话,直到五岁上了爷爷的私塾,才粗通了些三字经弟子规,还是先学的满文的。想起我这辈子,可能就算是小的时候最快活。几个小孩儿呼啦啦凑到一起,每天撞拐撩跤满嘴胡咧咧,冬天在黑龙江冰面上打转,看大人冬捕。我家那时候的房子,是太爷来前儿盖的一座大院儿,灰瓦高墙,檩子粗的一人都抱不过来,威风极了,有正房还有东西厢房,大门上刷着红漆,我和父母住在厢房,一大家子都住在一起,每天早上都要起大早,还要拖着没醒的身子从爷爷奶奶起挨个长辈去磕头请安,末了爷爷总要单单留下我考我诗词文章,常常早饭都凉了,爷爷就笑眯眯的留我在他房里吃早饭。

转眼到了我九岁那年,有一天我爷爷回家,皱着眉头,有些屯子里有头有脸的叔叔大爷凑到我家来,说是小皇帝在长春建国了,我想这不是好事儿吗,大清国又要恢复了,可看长辈们脸色不是太好。后来我才隐隐约约的明白,啧,原来小皇帝这个“满洲国”,好像跟咱们满洲人关系不太大。

日本人来了,民人也来了,屯子里开始有从南边迁来的闯关东的,他们来了以后庄稼地可有了起色,我们是不擅长料理庄稼的,后来地干脆也租给他们种了,原先的荒地也被开垦了出来,黑油油的土地上满是金灿灿的庄稼,看着煞是好看,不过当时就想,我还是喜欢看满是野草的树林里钻出来的野兔。

打那之后,屯子里不管是在没在旗的汉话说的都多了起来,不在旗的管我们说满洲话叫“翻话儿”,我们和汉族的孩子在一起玩的时候,我那爷爷就拄着拐杖忧心忡忡的看着我们,却只是叹一口气转身回了家。再后来,日本人规定“满洲国”的国语,是我们不熟悉的汉语,上学也必须学日语,这么多话是真学不过来了,我也从此放弃了满文的学习,想来至今都没完整的看过一本满文的书,我爷爷的那些书,也不知道后来哪里去了。我问爷爷,为什么咱满洲国学的满洲话不是咱说的话呢,为什么还要学日本话,爷爷的眼中闪过一丝光芒,摇摇头,手指头放在口中做了一个嘘的手势,我还是不明白,却也不再多问,就出门继续找隔壁的小六儿掏鸟窝了。

父亲在我小时候就去黑河当了警察,黑河就是以前的瑷珲城,改了名字,这一年也就摇身一变成为了“满洲国”的警察了。

又过了两年,小皇帝在长春登了基,那年我十一岁,从此以后我们就不能暗地里喊他为小皇帝,而叫“康德皇帝”了,而我爷爷一直恭敬的称呼他为“老爷子”。

屯子里先前有两家从吉林过来的朝鲜人,都姓朴,他们会种水稻,人还算好,不过我们和他们家的小孩儿一向玩不到一起去, 我记得康德元年秋天的时候,两家的小孩儿合伙偷了小六子家养了九年的狗拿回家杀了吃了。这在屯子里引起了轩然大波,屯子里在旗的都是满族和达斡尔族,都是不吃狗肉的,咱旗人啊,不仅不吃狗肉,打狗杀狗都不允许,传说是因为狗救了老罕王努尔哈赤的命,不过我想毕竟是个传说,可能因为老祖宗们打猎离不了猎犬的原因吧。我们一帮小孩儿把那几个孩子狠狠揍了一顿,小六子下手最狠,把一个娃儿打瞎了一只眼睛,挺可怜的。后来镇里来了几个朝鲜族的警察,要法办我们,事情闹大了,这些警察拿着大棒子,下起手来比日本人狠多了,小六子险些被打,不过全屯子的老少爷们全围上来,我爷爷指着他们鼻子破口大骂,碍于我爷爷的威信,警察也不了了之息事宁人了。第二年开春这两家就搬走了再也没回来。

我没上过初小,康德三年春天父亲把我接到了黑河,开始在那里上中学,那是第一次见到那么多男男女女的坐在一个教室里上课,很是新鲜,不过遗憾的是虽然很多同学是旗人,我跟他们翻话却几乎没有人能听懂,离开家以前我以为全中国的旗人都会翻话。

在那里上学每天要出早操,升国旗唱国歌,穿着统一的制服,作为中学生还要像士兵一样裹着绑腿,进行军事训练,这个国歌有两个,一个“满洲国歌”,还有一个很难听的日本国歌,唱歌的时候我从来只张嘴不发声,这些歌子都没有屯子里跳大神儿的吴大爷唱的神调儿好听。唱完国歌要向东向南遥拜日本天皇和满洲皇帝,我当时顶不乐意了,我是满洲人呀,拜小皇帝还可以,日本天皇跟我有啥关系呢?所以的我的日文成绩也顶差顶差,印象中也就是及格。

中学上了四年,康德六年年末毕业,那年我才十六岁,我爷爷也是在那年去世的,送葬的时候黑河的日本人也派人来了,我哭的稀里哗啦,从小基本是爷爷带大的,感情很深,难受了很久很久。爷爷走了以后父亲不再当警察,反而到哈尔滨的“满洲国”军队里去了,更是难得一见。

那个时候中学已经很少了,能考上中学就算是前清的秀才举子,由于我日文成绩实在太差,所以没有如父亲的期望考上新京政法大学。

不知道你们知不知道一首当时很是流行的歌,叫《何日君再来》,是由当时有名的歌星李香兰唱的,

“好花不常开,好景不长在。

愁堆解笑眉,泪洒相思带。

今宵离别后,何日君再来?

喝完了这杯,请进点小菜。

人生难得几回醉?不欢更何待

来!来!来!喝完了这杯再说吧。

今宵别离后,何日君再来?”

走在黑河的街上,两边的店里唱片机吱吱呀呀的总是放,人人都喜欢,人人都会唱。

我从中学回到家以后,父亲就叫我去呼伦贝尔的南屯一家毛皮铺子当了账房,掌柜的老爷子是前清时候在呼伦贝尔副都统衙门的笔帖式,索伦人,一直在衙门里做事到日本人来把副都统衙门裁撤了,是我爷爷的故友,对我很是照顾。除了在柜上管账有时候也到草地收购羊毛,很轻松。在那里一直呆到了康德十二年,康德十二年,也就是民国三十四年,一九四五年。那年北边老毛子的红军南下,日本人也跑了,小皇帝跑了后又被老毛子抓了起来。“满洲国”也就没了。一夜之间,我们又成了中国人。

老毛子来了,呼伦贝尔的伪政权一下子都垮台了,整个南屯一片混乱,没有人管了呀,我和店里几个伙计跑到海拉尔看看情况,海拉尔倒挺欢腾,没几天那儿整了个自治公署,父亲也托人捎信儿,说是部队已经起义接受了共产党军队的改编,一切安好。然后我又听说家乡黑河也解放了。

第二年掌柜的把他唯一的女儿嫁给了我,回黑河结了婚以后便再回到了南屯,过着平静的生活。也不用寻思这里的衙门是谁当家。

掌柜的女儿出身名门大家,从我到她家做事,就待我特别好,又会照顾人,长的又漂亮,那时候街里街坊的没有不说她好的,年轻时候她总爱梳一条油黑的辫子,穿着一身墨绿色的袍子,出门满脸喜气洋洋的,叫人看了心里高兴。

那几年的日子真是红火,老丈人把生意都交给我们夫妻俩,呼盟又不打仗,生意也好,我学了俄语跟毛子来来往往,结婚第二年家里的就给我生了个大胖小子,只是父亲年纪渐渐大了,还要打仗,不免日日担心,于是母亲和二弟、妹妹也被我接到了呼盟,二弟年纪还小,到海拉尔上了中学。

呼盟的民人也越来越多了,大街上充斥着各式各样的人,走在街里总有一种恍如隔世的感觉。无论是日本人、苏联人还是民人来了,心里总有一种莫名其妙的感觉,说不上来是什么。

每年过年的时候我都要回黑河的老家,屯子越来越大,那里的老户却越来越少,外来户越来越多,整个屯子里同我差不多大的即使还会翻话的也不愿意说了,你同他亲亲热热的说上一番,他却拿汉话回答你,让你觉得有什么东西堵在你心里。只有我上一辈的还愿意跟你说。我没想到会这样的快,仅仅十多年前,还没有多少人会说汉话呀。儿时的玩伴大多种地养牛,少有在外的,同我最好的小六子,跟着国民党的军队打仗,内战打了四年,我一直都没有得知他的消息,想起我的父亲同我最好的发小会在战场上你死我活,天天心里惦记着。

转眼内战打完了,共产党坐了天下,我则始终安安心心做我的小买卖,老婆孩子热炕头,也挺好的。二弟中学毕业以后,在海拉尔走了父亲的老路,当了一名警察。父亲这时候已经成为了四野的副团级干部,留在了遥远的广州。

我们店里有一部日本产的老式收音机,呼盟冬天来的早,十月便冷极了,那天我记得我缩着个脖子听着收音机,扩音器里就传来一个陌生的口音,“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”,我家里的抱着孩子安静的坐在我身边,听到这句话只是问我,“他说什么?我没有听懂。”我就告诉他,“这是毛主席说的。这话说的意思,从今天起,就是老百姓当家做主了!”

抗美援朝开始,父亲没有参战。算是幸事吧。

小六子的媳妇改嫁了,留下一个五岁的女儿没人养,我把她接到了南屯,从此以后就是我的女儿了。

四年以后开始三大改造,我们的店也在改造范围内,变成了公私合营门市部,时代变的太快,我有点反应不过来,不过我一直坚信一切会越来越好的。一九五五年,解放军进行第一次授衔,父亲在授衔之前就转业回了老家黑河,安排在黑河专区工作,父亲内战时候受伤多处,立过二等功一次,三等功三次,勋章不计其数了,由于肺部受过枪伤,回黑河以后身体每况愈下,后来不得不辞了职疗养。

我也渐渐步入了中年,家里的眼角也有了皱纹。

吴大爷也老了,每每同父亲提了东西去看他,喝着喝着酒他轻轻摸着炕边的衣服便老泪纵横,我知道那是他跳神儿穿的衣服,他身子也不大爽利,除了他,蓝旗营子附近十里八乡一个萨满都没有了,他也不知道他走了后怎么办。

父亲只是抓着吴大爷粗糙的手一遍遍的说,老哥,现在社会主义国家,要的是科学,是科学啊。

我在一旁抿一口酒,忽然发现,父亲也不再翻话了。

时代的变化总是让人跟不上发展。先是农村里呼啦一阵风的“大跃进”,第二年在黑河当老师的堂哥又被划为了右派分子,我都不明白是怎么回事。天灾人祸啥的都挺多,总之我在我的门市部里干的好好的,但是为什么生意从来没有以前好呢?

六六年,我已经四十三岁了,那年咋的了你们都知道,每天我都觉得心里压了一块大石头,我的儿子也成了红卫兵,不再在学校里好好学习,甚至自作主张跑到了北京去,我管不了他们,任他们横眉竖眼的闹去吧。我时常想起来三十年前每天早上哈着白气到长辈房里恭敬的请安的情景,天湛蓝湛蓝的,干干净净。

为了养老,冬天的时候我把家搬回了蓝旗营子,蓝旗营子里在旗的老户已减少到寥寥二十几户,外来户反倒有了八十多户,屯子已不再叫作蓝旗营子,叫作革命八队,老屋已经被红卫兵拆了,我就在没拆的仓库住下。原来父亲是地主阶级,伪满汉奸、日本特务,而我是资本家以及上述成分父亲的儿子,虽然农村里没有那么强烈的“革命”运动,却也波及到了。父亲在剧烈咳嗽了半年后终于病逝,也好,没有受太多的罪,母亲每天搬着小马扎坐在门前,晒着阳光,眯着眼睛看孩子们玩耍,一如当年的爷爷和奶奶看着我们。

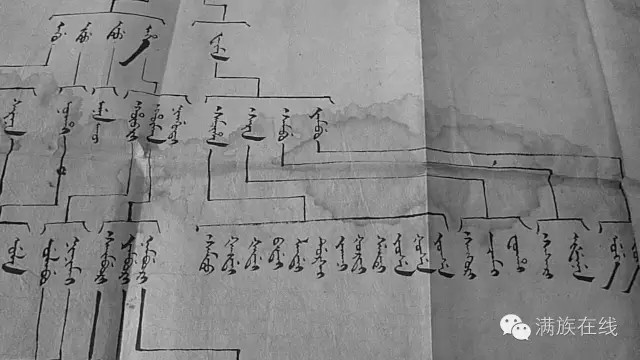

我含着泪看家谱在火堆中痛苦的翻腾,一群从黑河来的挨个屯子革命的豪气冲天的红卫兵小将围着火堆欢呼跳跃,恍惚间看见了吴大爷紧闭着眼睛围着篝火跳舞,听见一下一下有力的抓鼓敲击声和晃动的腰铃声。

“一世祖,穆胡禄都督,二世祖,阿音布禄......六世祖 拜音达礼扎尔固齐......”

这些写在那张纸上的满文,我从小就记得滚瓜烂熟呀,你烧,烧不掉我心里的记忆。

永远忘不了过年一大家子人跪在西墙前,祖父一脸凝重的为祖宗们上好香,永远忘不了祖父把我们聚在一起,捻着胡须骄傲的指着供奉着的家谱,“哈哈珠色(孩子们),你们要永远记住,咱们的祖先是谁,你们要永远记住,咱们是哪里来的,忘了这个,就是忘了本!”于是我们集体背着手大声的背着那些古老的名字。心中洋溢着神圣和肃然。

我搭好的栅栏被红卫兵推倒,每一根我辛辛苦苦砍好的木头都被投入到火堆中,理由是地主家庭不准用围墙拦起来搞阴谋破坏。所有的村民木然的看着,屯子里其他的院子里也逐渐燃起了火光。

住在江边的老福叔被红卫兵小将们五花大绑,不断拷打,罪状是苏修特务间谍,我特别不明白,老福叔一辈子老老实实种地放牛,怎么就成了苏联特务间谍呢?我拽着一个红卫兵,愤怒地大声喊,你们抓错了,老福叔是好人!红卫兵小将轻蔑而大义凛然的说,他说的话他们听不懂,肯定是用暗号与苏修暗中勾结。我哑然失笑,老福叔一辈子不太会说汉话,从来只翻话,怎么就成了暗号了?我一遍一遍的解释,我告诉他们我们这个屯子从来都这么说话,我们是满族人,这是我们满族的话,小将大怒,说我也是满族人,满族哪有自己的语言?不要胡说八道,以后你们再继续和苏修暗地里通信,把你们全都杀了!

我失语。

我踉踉仓仓的把烧尽的灰打扫起来,认认真真恭恭敬敬的磕了个响头,投入滚滚东去永不停息的黑龙江水中。走吧,走到你该去的地方去。

吴大爷虽然被划为牛鬼蛇神,可是我们把他藏了起来,没有受到太多苦,可是人老灯枯,该走就得走,总也留不住呀,第二年的秋天,吴大爷终于熬不住了,那几天连绵的下了几天秋雨,让人凉的彻骨,吴大爷躺在炕上,抓着我的手喃喃的絮叨,“小皇帝死了,小皇帝死了。”几天后终于溘然长逝,吴大爷没有结婚,没有孩子,留下的老屋也拆了,孤寂的走了。打这年起,萨满就在这儿没了,再以后出来的跳大神儿的,那都是骗人的。

后来我得知,吴大爷说那话那天,溥仪真的病逝了。

母亲、岳父、岳母相继去世,我终于感觉到我的力不从心,感觉到我的年老,我才不到五十呀。大儿子在兵团找了南方媳妇,趾高气扬的带回家说要结婚,姑娘挺好,漂亮,人善良,可我不喜欢她,那我孙子,还能算是满族人吗?但是我无能为力,我已经什么都保护不了了,儿子说现在要自由恋爱,老伴慈祥的摸摸儿子的头,翻话说,“儿子呀,在旗的那老多,咋就不能找到一个呢。”儿子一怔,用一口地道的普通话说,“妈你说什么?我没听懂。”

我苦笑,摇摇手,去吧去吧。

十年浩劫之前,我正当壮年,十年浩劫之后,白发已悄然爬满双鬓,我有了孙子,儿女们陆续回了家,只有二儿子在附近的卡伦屯找了个对象是满族。

老伴安静的跟了我一辈子,却没有享到什么福,十年浩劫过后没多久,她也终于撒手走了。

似乎好时代已经来了,我双手颤抖着把家谱按记忆用满汉文誊写了一遍,挂在新盖起来的大瓦房正房西墙上,双手颤抖不是因为我老了。是我的手承受不住那一支笔神圣的重量。

“来来,铁儿,过来,爷爷教你认家谱。”我抚摸着大孙儿扁扁的脑袋,一如当年爷爷抚摸着我。

二儿子撇撇嘴,老爷子你费那么大精力干啥?那还不如搁墙上挂个财神爷呢!

我一天一天的老去,能和我翻话的人越来越少,老家伙们咋就这么不扛活呢。

有一天依旧坐在大门外晒太阳,屯子外来了一行汽车,领头的汽车上下来了一个拄着拐的老头,老头颤颤巍巍的往屯子里走,一直快走到我跟前,旁边扶着他的一个中年人快步走上前用一口略带南方口音的普通话问我,老大爷,您好,请问您知道吴广荣家在哪儿吗?

吴广荣?这名字耳熟,这是小六子的名字呀,我咂吧一口女儿从哈尔滨捎的过滤嘴儿,”吴广荣没家啦,老东西打四六年起就不知道去哪儿了!”那拄着拐的老头儿说话间就走上前来细细打量着我,“小瑞!”我一怔,多少年没有人叫我这个名字了。

我认出来小六子了,我扔掉嘴里的过滤嘴儿和小六子抱头痛哭。

小六子跟着国民党渡海去了台湾,在那成了家,当了官,再也没能回来,直到政策放宽才得以回乡探亲。然而已物是人非。

“小宁在哪儿呢?我要见她,接她去台湾!”小六子得知了女儿的下落,不免激动了,我按他坐下,“老小子还这么毛躁,小宁现在都是我女儿了,现在在哈尔滨教书呢,孩子都不小了。别着急,会见到她的。”

喝了会儿酒,我便叹了口气,翻话和小六子说了句,小六子的酒杯停在了嘴边,眼泪又唰的流了下来。

四十年了。这才是真正的乡音啊!

小六子去哈尔滨找女儿了,我的心里空落落的。

打那之后我就再也没见过小六子,只是小宁没跟他走,后来听说他回台湾没几年就死了,打过仗的都是一身病。

再之后的时代热潮我是更赶不上了,人老了,思想也跟不上,思想跟上了身体也不允许呀,只是看着儿孙们折腾,日子慢慢的好过起来。

九八年六嫂走了之后,咱屯子里能翻话的就只有我一个了。

我都老的快糊涂了,恐怕也没有几年可活了。你们这些小年轻的来找我学咱满族话,我打心底里高兴呐,只是我这牙齿漏风,说话也不清楚,又多少年没人说了,恐怕是教不了你们了,你们说老祖宗留下了那老多书,还有一些屯子的会,趁着还有会说的,那就赶紧学,咱满族人不说满族话,那哪成呐!

二零一一年八月三十日

原载于《满族文学》2012年第2期

本故事纯属虚构 ,素材多来源于东北旗人的真实经历。

部分配图为满洲国时期美国传教士在抚顺及周边所拍摄。

摘自:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404101090244171762

https://www.ixueshu.com/document/f205fc42a94e1cf5318947a18e7f9386.html

- 满族历史

- 满族 (二) 民族分布、人口及语言 36296

- 锡霍特阿林(sihot alin)锡霍特山脉--乌布西奔妈妈 22010

- 满族 (四) 习俗与信仰 20823

- 满族 (一) 发展历史 19915

- 谁敢自言满族人:辛亥革命的叙事从"排满"开始 19582

- 古代外国人为何称中国为契丹、桃花石? 18981

- 满族起源神话Manchu Origin Myth - manju 18096

- 清代“抬旗”“降旗”“换旗”都有怎样的含义?看完你就知道了 17875

- 历史上的今天,清帝颁发逊位诏书 1912年2月12日 17756

- 满族历史--摘自:满族书面文学流变 引言 17714